|

Tout texte de couleur donne accès à des renseignements complémentaires :

s’il est en rougecomme ça, passer la souris dessus ouvre une petite fenêtre,

s’il est bleu non souligné, en cliquant, vous découvrez un paragraphe caché,

s’il est bleu et souligné, le lien permet de naviguer dans la page affichée, sinon il ouvre une nouvelle page, en général sur un autre site. Les illustrations aussi peuvent réagir à la souris

y a rien à voir ! pour fermer qui l’eut cru : [fermer] ?

|

|

sommaire

I Remontons le temps

II Les ouvriers du bâtiment

III La coupe du velours

IV Les cafés

i remontons le temps

Difficile d’imaginer Ferrières en 1900. Le village comporte une centaine de maisons habitées par moins de quatre cents personnes. De quoi vit le village ? Avec son terroir de 320 hectares dont un tiers sont des bois, il peine à nourrir une dizaine de petits agriculteurs, sans compter quelques ménagers qui exploitent péniblement leurs trois ou quatre hectares. Le textile va occuper la majorité de la population active. Déjà, dans les registres paroissiaux, on trouvait 8 laboureurs pour 27 saiteursle saiteur, sayeur ou encore sayeteur est un tisserand, en particulier dans la région d'Amiens. Il tisse de la sayette, une étoffe de laine mélée de soie. et 2 peigneurs de laine.

Mais depuis un siècle, le cheval-vapeur a profondément modifié la vie de la région. Le tissage se fait maintenant en usine sur des métiers mécaniques, les saiteurs et autres tisseurs qui travaillaient à domicile ont presque complètement disparu ; à Ferrières comme dans les villages environnants Amiens. La ville s'est fait une réputation mondiale grâce au velours. Et les alentours vont se reconvertir dans la coupe du velours. C’est surtout les femmes qui vont participer à ce bouleversement. La coupe du velours va devenir un métier essentiellement féminin. En 1906 il y a, pour Ferrières, 74 coupeuses de velours contre 35 coupeurs, soit plus du double !

Bien d’autres changements sont intervenus. Pour les toitures, les tuiles ont remplacé le chaume, des pannes disent les Picards. On a placé des gouttières de zinc pour récupérer les eaux de pluie dans des citernes. Celles-ci, faites de béton à la

chaux soigneusement enduit, sont enfouies sous terre à proximité de l’habitation. Elles ont la

le poêle flamand

le poêle flamand

certains appelaient cela un poêle à quatre pattes

forme d’un œuf et peuvent contenir de quatre à six mètres cubes. C'est quand même plus agréable d’avoir l’eau chez soi à la pompe, plutôt que d’aller la puiser à la force des bras dans le puits communal à plus de cent mètres de profondeur.

Parlons des logements. Le mot living n’a pas encore été inventé, la pièce à vivre s’appelle la maison. On y trouve le poèle flamand, qui brûle à longueur d’année. L’autre pièce, c’est la chambre où dorment parfois trois générations. L’apparition du pétrole contribue aussi à améliorer les conditions de vie. Bien sûr on utilise encore des bougies, mais dans la maison il y a maintenant une suspension à pétrole avec son monte-et-baisse. Cette lampe, avec sa mèche soigneusement réglée et mouchée, éclaire abondamment toute la pièce. Et souvent, la table à couper.

Ferrières, vers 1900, vit donc essentiellement de la coupe du velours. Mais c’est aussi un village de maçons. Au recensement de 1906, les 381 habitants se classent comme suit : 100 enfants de moins de 15 ans, 148 femmes et 133 hommes répartis dans 111 foyers.

le mont et baisse permettait de régler facilement la hauteur de la lampe

Parmi les hommes on trouve :

le mont et baisse permettait de régler facilement la hauteur de la lampe

Parmi les hommes on trouve :

– 35 coupeurs de velours

– 34 ouvriers du bâtiment, dont 28 maçons. Tous travaillent dans des entreprises amiénoises

– 34 hommes dont les occupations relèvent de l'agriculture (propriétaires exploitants, fermiers, ouvriers agricoles, etc.)

– 8 qui se déclarent sans profession ; ils sont jeunes (moins de 18 ans) sinon assez âgés (au moins 64 ans)

– parmi les 22 qui restent, on trouve le curé, l'instituteur, le garde champêtre, 3 bûcherons, 5 employés de bureau, etc.

Parmi les femmes on rencontre :

– 74 coupeuses de velours

– 59 sans profession

– 6 œuvrant dans l'agriculture

– et 9 de professions diverses : 4 couturières, 2 blanchisseuses, la servante du curé, etc. à défaut de suspension, on utilisait aussi des lampes à pied

à défaut de suspension, on utilisait aussi des lampes à pied

Parmi les enfants il en est 5, ayant 13 ou 14 ans, qui coupent déjà le velours.

Finalement si on tient compte des 95 enfants et 67 adultes sans profession, on trouve 114 coupeurs ou coupeuses de velours pour une population active de 219 individus, soit plus de la moitié (52%). Parmi les personnes qui coupent le velours, 74 se déclarent patron. Si on exclut les cas où plusieurs personnes se déclarent “patron” dans un même foyer, il reste 59 foyers avec un patron (au moins) ; foyers dont on peut penser qu'ils comportent très certainement une table à couper. Cela fait alors 59 tables à couper pour 111 foyers ; là aussi plus d'un sur deux (53%).

Déjà en 1881, on avait pour 373 habitants : parmi les hommes, une quarantaine de maçons, 39 coupeurs de velours pour 26 individus vivant de l’agriculture. Pour les femmes, 58 coupeuses de velours.

Il faudrait également prendre en compte le Petit Saveuse : Les maisons construites sur l’actuelle rue des 4 Lecointe ou dans le bas de la rue Hector Prouille sont sur le territoire de Saveuse et forment un hameau dénommé le Petit Saveuse. Il sera rattaché à Ferrières par un arrêté du Préfet en 1882.

En 1881, sur 135 hommes, 130 ont un travail, répartis comme suit :

– 37 ouvriers du bâtiment,

– 39 coupeurs de velours,

– 26 métiers relevant de l’agriculture,

– 4 débitants,

– 3 jardiniers,

et, parmi les 25 autres,

– 5 rentiers, 3 gardes-chasse et, bien sûr,

– un instituteur, un garde-champêtre et un curé.En ce qui concerne les femmes, sur 140, 51 sont sans profession, restent :

– 58 coupeuses de velours,

– 20 qui vivent de l’agriculture,

– 5 couturières,

– 6 domestiques de maison.

Parmi les enfants on compte 4 manœuvres de 13 et 14 ans qui viennent s'ajouter aux 6 autres d’au moins 15 ans.

Pour le Petit Saveuse, on trouve 15 habitants répartis en cinq foyers, soit :

– 5 enfants dont un de 14 ans qui est journalier

– 6 femmes dont 3 coupeuses de velours

– 4 hommes dont 2 coupeurs de velours

[fermer]

De même en 1911, on a 50 ouvriers du bâtiment (dont 42 maçons), 24 coupeurs de velours et pour les femmes 73 coupeuses de velours. Il semble qu’il y ait eu, vers 1906, une baisse dans la construction amiénoise. Plusieurs maçons ont alors préféré rester au village et couper le velours. En 1911, ils sont repartispar exemple :

Antonin DUFRENOY,

Isaac GOURGUECHON,

Juliano LECOINTE,

Alexandre PAILLART,

Alfred et Wilfrid THIBAUT.

poser des briques à la ville.

En 1911, sur 139 hommes, 122 ont une activité :

– 50 travaillent dans le bâtiment, à Amiens,

– 24 sont coupeurs de velours,

– 23 vivent de l’agriculture,

– 6 sont employés de bureau, à Amiens,

on trouve ensuite

– 5 domestiques, 4 débitants, 2 jardiniers, un cantonnier, un artisan menuisier, un charron, un mécanicien, un garde-champêtre, un instituteur, un artiste peintre, et un curé.Pour les femmes, sur 150, 102 ont un métier :

– 73 sont coupeuses de velours,

– 9 travaillent dans l'agriculture,

– 6 sont couturières,

on trouve également

– 5 débitantes, 5 servantes, 3 blanchisseuses et une concierge.Gabriel Gourguechon, 14 ans, est maçon, comme son frère Raphaël et comme son père Isaac.

[fermer]

ii les ouvriers du bâtiment

tout y est : la perche verticale, le boulin qui en est rendu solidaire par un trait d’échafaudage et le blocage du pied.

De 1880 à 1914, dans le monde du bâtiment la brique est reine. À Ferrières, l’église et l’école en sont un bel exemple. Des maisons avec leur ossature de bois recouverte de torchis, c’est fini, on n’en construit plus. Le béton armé, lui, n’a pas encore pris la place qu’il occupera après la Première Guerre. Évidemment, tout est fait à la main, pas de bétonnière ni de monte-charge. Les échafaudages sont faits de perches de sapin de cinq à six mètres et de boulinsle boulin est bloqué par des coins dans le mur en construction et rendu solidaire de la perche par un trait en charme d’environ deux mètres. Le tout est assemblé à l’aide de traitspour les attelages hyppomobiles on parle aussi de traits désignant ainsi des cordes, des lanières de cuir, des chaines avec lesquelles on attelle le cheval. d’échafaudage, cordes de chanvre qui ressemblent aux longes des cultivateurs. Le pied des perches est fixé au sol par un bloc de mortier, plus souvent de plâtre. Au besoin, pour des hauteurs supérieures à cinq mètres, les perches sont moisées avec des traits d’échafaudage.

tout y est : la perche verticale, le boulin qui en est rendu solidaire par un trait d’échafaudage et le blocage du pied.

De 1880 à 1914, dans le monde du bâtiment la brique est reine. À Ferrières, l’église et l’école en sont un bel exemple. Des maisons avec leur ossature de bois recouverte de torchis, c’est fini, on n’en construit plus. Le béton armé, lui, n’a pas encore pris la place qu’il occupera après la Première Guerre. Évidemment, tout est fait à la main, pas de bétonnière ni de monte-charge. Les échafaudages sont faits de perches de sapin de cinq à six mètres et de boulinsle boulin est bloqué par des coins dans le mur en construction et rendu solidaire de la perche par un trait en charme d’environ deux mètres. Le tout est assemblé à l’aide de traitspour les attelages hyppomobiles on parle aussi de traits désignant ainsi des cordes, des lanières de cuir, des chaines avec lesquelles on attelle le cheval. d’échafaudage, cordes de chanvre qui ressemblent aux longes des cultivateurs. Le pied des perches est fixé au sol par un bloc de mortier, plus souvent de plâtre. Au besoin, pour des hauteurs supérieures à cinq mètres, les perches sont moisées avec des traits d’échafaudage.

il faut avoir la tête solide !

il faut avoir la tête solide !

Mais, je crois que le plus simple, c’est que je vous raconte la vie de mon grand-père.

Aurélien CALAIS est né le 5 juillet 1875 à Breilly. Il arrive à Ferrières avec sa mère et sa sœur qui a deux ans de plus que lui. Il est orphelin de père. Ils vont vivre chez Jules Postel. En octobre 1881 Aurélien ira à l’école, d’abord rue du Château, l’actuelle rue de la Libération, dans ce qui est maintenant la salle de réunion du conseil municipal. Les soixante-dix élèves y sont bien à l’étroit. Deux ans plus tard, Isaïe Debray, l’instituteur, inaugure la nouvelle école, située sur la route d’Amiens à Sénarpont. Aurélien y restera jusqu’en juillet 1886. Le voilà grand maintenant, il va pouvoir travailler.

C’est ainsi qu’à onze ans il se retrouve manœuvre de maçon. Il se lève à cinq heures du matin. Après un petit déjeuner très bref, il met sa musette en bandoulière; elle contient son repas du midi, préparé la veille par sa mère. En courant, il va rejoindre Isaac Gourguechon, trente ans, maçon qui travaille sur le même chantier que lui. Le groupe des maçons se réunit sur “la Plaine”c’est l’actuelle Place du Monument aux Morts. Ils sont plus d’une trentaine à prendre allégrement la route en direction d’Amiens. Au bout de sept kilomètres, ils arrivent à l’octroin’hésitez pas à cliquer, ça raconte les démélés des maçons avec les gabelous, c’est en picard, mais finalement ça se lit bien, d’autant que les mots difficiles sont traduits. où les employés font parfois du zèle.

drôle d’oiseau !

drôle d’oiseau !

imaginez-vous grimpant sur une échelle avec ce truc rempli de mortier sur le dos !

Après deux bonnes heures de marche et un peu plus de 12 kilomètres, Isaac et Aurélien arrivent Chaussée du Périgordl'actuelle Chaussée Jules Ferry où se construit la future École Normale de Garçonsdevenue depuis le Lycée Robert de Luzarches. Isaac monte sur son échafaudage, Aurélien va chercher du sable à la brouette pour préparer le mortier. On prépare à même le sol quatre brouettes de sable de rivière et un sac de ciment de cinquante kilos. Les jeunes manœuvres sont deux ou trois à s’activer. Il faut mêler sable et ciment d’abord à sec en retournant le tas plusieurs fois à la pelle. Ensuite on forme une fontaine et on y verse à peu près quatre seaux d’eau. Il faut mélanger le tout en rajoutant de l’eau pour obtenir une consistance convenable. Ce mortier, il le portera à Isaac à l’aide d’un oiseau. Par le même moyen, il lui montera aussi les briques dont il a besoin. Le repas de midi est, bien sûr, pris sur place et c’est reparti pour l’après-midi. L’été jusqu’à huit heures, l’hiver jusqu’à la tombée de la nuit. Quoique… on a vu, les soirs de grande presse, certains maçons faire des joints à la bougie !

Après une journée bien remplie, il ne reste plus que 12 kilomètres à faire pour rentrer souper à Ferrières et se mettre au lit. Demain on remet ça. On ne se repose que le dimanche et aux fêtes carillonnées. La semaine n’est pas encore anglaise et on n’imagine même pas les congés payés.

Avec les années les choses vont s’arranger un peu : apparition des premières bicyclettes ; les pneus pleins sur les chemins empierrés, c’est pas le pied ! Mais l’année 1891 voit l’apparition du Chemin de Fer Économique de la ligne Amiens (gare Saint-Roch) – Beaucamps-le-Vieux, le fameux tortillard ! Pour Ferrières il n’y a pas de gare, seulement un arrêt commun à Saveuse et Ferrières, la « grimpette ». Celle-ci est située à mi-chemin des deux villages. Pas de jaloux ! Concrètement ça veut dire 6 kilomètres à pied de moins et trois quarts d’heure de gagnés. Isaac est tranquillement assis dans un wagon et fume sa pipe à « couplet ».

Un mot de cette « pipe à couplet » : mon grand-père expliquait que c’était une pipe avec un tout petit fourneau et qu’on mettait le tabac dessus et non dedans. On enveloppait gros comme une noix de tabac dans une feuille de papier (qualité papier à cigarettes) de forme carrée, avec un petit trou au centre. C’est les bords de la feuille de papier rassemblés qu’on mettait dans le fourneau. On allumait le tabac par le petit trou. Je suis pas sûr de m’être fait bien comprendre ? Je n’ai trouvé que difficilement une référence à cette coutume.

Un mot de cette « pipe à couplet » : mon grand-père expliquait que c’était une pipe avec un tout petit fourneau et qu’on mettait le tabac dessus et non dedans. On enveloppait gros comme une noix de tabac dans une feuille de papier (qualité papier à cigarettes) de forme carrée, avec un petit trou au centre. C’est les bords de la feuille de papier rassemblés qu’on mettait dans le fourneau. On allumait le tabac par le petit trou. Je suis pas sûr de m’être fait bien comprendre ? Je n’ai trouvé que difficilement une référence à cette coutume.

[fermer]

À seize ans Aurélien est maçon, à vingt, il est réputé sur la place d’Amiens. À l’époque,

niveau à perpendicule ; à l’époque on ne coinçait pas encore la bulle !…

pas de C.D.I. ni même de C.D.D., c’est plutôt le genre C.D.J.un C.D.J. est un Contrat à Durée Journalière : les maçons sont payés à la journée et ni l’employeur ni l’employé ne sont tenus par un quelconque contrat. Les patrons viennent débaucher l’ouvrier qui les intéresse sur son chantier et lui proposent quelques sous de plus par jour. Le salaire journalier est de 3 fr à 3,50 fr pour 10 heures de travailen une heure, un maçon ne gagne pas de quoi s’acheter un kilo de pain !. Si l’offre l’intéresse, l’ouvrier peut très bien prendre sa caisse à outilselle contient, entre autres, la truelle, des truellettes, des fers à joints, un mètre pliant, un cordeau avec ses deux fiches, un fil à plomb et un niveau… et quitter immédiatement son chantier pour suivre son nouveau patron.

niveau à perpendicule ; à l’époque on ne coinçait pas encore la bulle !…

pas de C.D.I. ni même de C.D.D., c’est plutôt le genre C.D.J.un C.D.J. est un Contrat à Durée Journalière : les maçons sont payés à la journée et ni l’employeur ni l’employé ne sont tenus par un quelconque contrat. Les patrons viennent débaucher l’ouvrier qui les intéresse sur son chantier et lui proposent quelques sous de plus par jour. Le salaire journalier est de 3 fr à 3,50 fr pour 10 heures de travailen une heure, un maçon ne gagne pas de quoi s’acheter un kilo de pain !. Si l’offre l’intéresse, l’ouvrier peut très bien prendre sa caisse à outilselle contient, entre autres, la truelle, des truellettes, des fers à joints, un mètre pliant, un cordeau avec ses deux fiches, un fil à plomb et un niveau… et quitter immédiatement son chantier pour suivre son nouveau patron.

En 1911, après avoir été chez Sauval puis chez Dumont, Aurélien fait partie de l’entreprise Hérouard. En 1912 il y est chef de chantier. Il est alors chargé de la construction d’un château pour un des fils Saint de Flixecourt. C’est une lourde responsabilité. Il décide d’aller habiter sur place. Avec sa famille, il quitte donc la maison qu’il vient d’acheter à Ferrières pour aller s’installer à Ville-le-Marclet. Ils y resteront jusqu’à la déclaration de la guerre.

En 1919, à peine libéré, Aurélien repart terminer le château dont la construction a été interrompue par la guerre. Ce sera son dernier chantier chez Hérouard. En 1922 il créera sa propre entreprise: A. CALAIS & fils. Au 149 de la rue de Cottenchy à Amiens. Le reste ne concerne plus Ferrières d’aussi près ; je l’ai raconté ailleurs (et en picard). Si cela vous intéresse, cliquez ici…

Les différentes pages évoquant la vie de mon grand-père après sont :[fermer]

1/ chés gabelousc’est la même page qui est visible sous le lien octroi ci-dessus (1890 - 1900)

2/ Aurélien, min grand-pérejuste une vue générale (1900 - 1954)

3/Aurélien qu’i monte qu’i montel’après guerre (1916 - 1935)

4/ FistonFiston c’était le chien d’Aurélien (vers 1938-39)

5/ Aurélien, toute i vo bienla période de l’entre-deux guerres (1935 - 1939)

6/ aleumelles d’ém jon.nessel’évacuation (1940)

7/ min grand-pére Aurélien din l’aprés-djerredeuxième après-guerre (1945-54)

L’hiver, lorsque le froid est trop intense, les chantiers s’arrêtent. Ce n’est pas par souci du bien-être des ouvriers, mais parce que, quand il gèle, on ne peut pas faire de mortier. Les maçons sont alors tout simplement au chômage. À Ferrières beaucoup d’entre eux trouveront une occupation : ils couperont le velours !

iii la coupe du velours

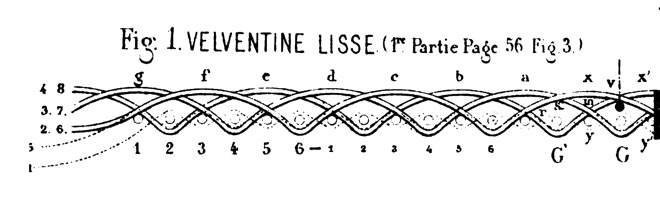

Depuis le début du XXVIIIe siècle, le velours a fait la réputation d’Amiens. Il s’agit essentiellement de velours de coton, très peu de velours de laine et pas de velours de soie. La coupe du velours s’effectue presque exclusivement à domicile dans les villages environnants : Allonville, Bertangles, Ferrières, Sains en Amiénois, etc. Le village de Ferrières s’est spécialisé dans la coupe de la velventine, une sorte de velours de coton, spécialité de la région. Mais c’est quoi en fait, la coupe du velours ?

1/ En sortant de l’atelier de tissage

Le velours se présente comme un tissu à deux étages : le soubassement est la nappe inférieure qui va assurer sa cohérence et c’est la nappe supérieure, qui comporte aussi sa chaîne et sa trame, que va modifier le coupeur ou la coupeuse de velours. Ces deux nappes sont évidemment intimement liées entre elles.

La trame de la nappe supérieure forme des petites

dessin tiré du Traité de la coupe des velours de coton d’Édouard Gand

boucles qu’on appelle des brides. C’est la voûte formée par ces brides qui va être coupée pour donner au tissu son aspect velouté. Chaque petite voûte de brides s’appelle une ligne, en picard une route. Les velours communs, d’une largeur de 75 cm, comportent entre 100 et 200 lignes. Pour la velventine, le velours coupé à Ferrières, il y a de 1000 à 1200 lignes. C’est-à-dire qu’une ligne fait 0,75 mm de large pour le 1000 lignes et 0,62 mm pour le 1200 lignes. Il faut de bons yeux ! Édouard Gand, en technicien du tissu qu'il est, en parle bien mieux que je ne pourrais le faire, à la page 31 de son livre.

dessin tiré du Traité de la coupe des velours de coton d’Édouard Gand

boucles qu’on appelle des brides. C’est la voûte formée par ces brides qui va être coupée pour donner au tissu son aspect velouté. Chaque petite voûte de brides s’appelle une ligne, en picard une route. Les velours communs, d’une largeur de 75 cm, comportent entre 100 et 200 lignes. Pour la velventine, le velours coupé à Ferrières, il y a de 1000 à 1200 lignes. C’est-à-dire qu’une ligne fait 0,75 mm de large pour le 1000 lignes et 0,62 mm pour le 1200 lignes. Il faut de bons yeux ! Édouard Gand, en technicien du tissu qu'il est, en parle bien mieux que je ne pourrais le faire, à la page 31 de son livre.

[fermer]

Il faut, en un mot, que la contexture de l’étoffe soit telle que les brides ou certains flottés, produits par une série de duites spéciales et successives, présentent longitudinalement des espèces de petits tunnels sous lesquels une tige métallique, d’une longueur déterminée, s’insinue comme le fait un train de wagons sous l’une de ces voûtes obscures que nous connaissons tous.

La seule différence est que la cheminée de la locomotive passe sous la voûte en pierre sans y toucher, tandis que la tige métallique est armée d’un tranchant qui coupe presque à son sommet et conséquemment partage en deux parties la voûte de coton, au fur et à mesure qu’y pénètre la pointe directrice de cette tige métallique qu’on appelle un guide.

2/ Le matériel.

a/ la table

Attention René Gaudefroy, le dessinateur, a fait une petite erreur : le cliquet de gauche a été dessiné à l’envers !…

Attention René Gaudefroy, le dessinateur, a fait une petite erreur : le cliquet de gauche a été dessiné à l’envers !…

L’essentiel est évidemment la table. Une table à couper doit être très robuste. Elle mesure 70 à 80 cm de haut, 1,40 mètre de long pour environ 1 mètre de large. Il en existe de plus larges pour couper des velours de grande largeur. Une largeur qui peut aller jusque 140 cm. Inconnues à Ferrières, ces tables étaient utilisées pour couper les velours de laine.

On voit devant les deux fromages (roues de bois), fixé sur les ansèles (rouleaux de bois sur lesquels la pièce de velours est fixée et qui assurent sa tension). Chaque fromage est muni de son soleil (anneau métallique denté) et chaque soleil bloqué par sa cléque (clenche ou cliquet). On aperçoit également un gouvion (cheville de bois ou de métal) servant à faire tourner le fromage. Ce sont ces fromages et gouvions qui permettent de tendre la toile sur la table.

b/ le couteau

Dans la littérature, on parle aussi de sabre ou d’épée pour désigner le même objet. Ce couteau qui sert à la coupe se présente un peu comme un fleuret de 80 cm de long. Il est formé d’un manche et d’une tige . À son extrémité on trouve un guide qui va pénétrer dans la petite voûte constituée par les brides de la trame de la nappe supérieure. Logée à l’intérieur du guide et un peu en arrière, une lame

. À son extrémité on trouve un guide qui va pénétrer dans la petite voûte constituée par les brides de la trame de la nappe supérieure. Logée à l’intérieur du guide et un peu en arrière, une lame soigneusement effilée va couper les brides. Guide et lame sont amovibles.

soigneusement effilée va couper les brides. Guide et lame sont amovibles.

La forme et la largeur du guide dépendent du type de velours coupé. Signalons

dessin de René Gaudefroy

également que le couteau peut être équipé de diverses sortes de lames. Le plus souvent le coupeur pratique des coupes droites, mais on peut lui demander de faire des coupes obliques, à droite ou à gauche, en particulier pour les velours puebla

dessin de René Gaudefroy

également que le couteau peut être équipé de diverses sortes de lames. Le plus souvent le coupeur pratique des coupes droites, mais on peut lui demander de faire des coupes obliques, à droite ou à gauche, en particulier pour les velours puebla . À Ferrières, la coupe de la velventine nécessite une coupe droite. Vu le nombre de lignes, guide et couteau sont très fins.

. À Ferrières, la coupe de la velventine nécessite une coupe droite. Vu le nombre de lignes, guide et couteau sont très fins.

c/ la meule

Évidemment les lames doivent couper parfaitement et c’est tout un art de les affûter. Partout où l’on coupe du velours, il y a donc une meule. Cette meule est scellée au soufre sur son axe de fer. C’est une meule à eau actionnée avec le pied, et on en trouve parfois avec le pédalier à gauche…

d/ le marteau

Il faut aussi un petit marteau spécial pour façonner les guides ou les réparer. Cette opération est très délicate et tous les coupeurs ne la pratiquent pas. Les guides pour la velventine, on l’a dit, sont très fins. Les coupeurs de Ferrières les font faire à Amiens, mais ils savent les entretenir et certains savent les réparer quand ils sont déformés.

spécial pour façonner les guides ou les réparer. Cette opération est très délicate et tous les coupeurs ne la pratiquent pas. Les guides pour la velventine, on l’a dit, sont très fins. Les coupeurs de Ferrières les font faire à Amiens, mais ils savent les entretenir et certains savent les réparer quand ils sont déformés.

3/ La vie d’un coupeur de velours.

dessin de René Gaudefroy

Assez de technique, vous pouvez maintenant vous glisser dans la peau d’un coupeur ou d’une coupeuse de velours.

Ce matin, vers 7h 30 vous avez placé sur la brouette la pièce de velventine terminée pour la porter à Pa-Tchain, le messager. Il va la voiturer jusqu’à Amiens et au retour vous apportera une nouvelle pièce à couper. Vers midi ou une heure de l’après-midi, c’est donc l’opération inverse : vous ramenez à la maison la nouvelle pièce. Elle pèse dans les trente kilos. Ensuite, vous allez l’installer sur la table et tendre la première tablée à l’aide des soleils. La lame du couteau est parfaitement affûtée, on va pouvoir commencer. Quand cette tablée sera finie, il faudra faire avancer le velours sur la table de 80 cm environ. Attention à la reprise, entre chaque tablée il risque d’y avoir un léger défaut dans le velours à l’endroit où le couteau est venu reprendre la coupe de la tablée précédente. Surtout si le couteau n’a pas été maintenu parfaitement vertical en fin de course. Ce tour de main, ou plutôt de poignet, nécessite un an au moins d’apprentissage.

dessin de René Gaudefroy

Assez de technique, vous pouvez maintenant vous glisser dans la peau d’un coupeur ou d’une coupeuse de velours.

Ce matin, vers 7h 30 vous avez placé sur la brouette la pièce de velventine terminée pour la porter à Pa-Tchain, le messager. Il va la voiturer jusqu’à Amiens et au retour vous apportera une nouvelle pièce à couper. Vers midi ou une heure de l’après-midi, c’est donc l’opération inverse : vous ramenez à la maison la nouvelle pièce. Elle pèse dans les trente kilos. Ensuite, vous allez l’installer sur la table et tendre la première tablée à l’aide des soleils. La lame du couteau est parfaitement affûtée, on va pouvoir commencer. Quand cette tablée sera finie, il faudra faire avancer le velours sur la table de 80 cm environ. Attention à la reprise, entre chaque tablée il risque d’y avoir un léger défaut dans le velours à l’endroit où le couteau est venu reprendre la coupe de la tablée précédente. Surtout si le couteau n’a pas été maintenu parfaitement vertical en fin de course. Ce tour de main, ou plutôt de poignet, nécessite un an au moins d’apprentissage.

vu par un artiste, ça ne manque pas d’allure, mais ce n’est pas très réaliste !

vu par un artiste, ça ne manque pas d’allure, mais ce n’est pas très réaliste !

(auteur : V. FOULOUIER, source : Archives Départementales de la Somme)

Bien sûr, entre chaque tablée il faut affûter la lame. Comme beaucoup, vous aiguiserez votre lame après avoir coupé la première ligne. Les Picards ne disent pas une ligne, mais une route. C’est tellement ancré dans les habitudes que même le jardinier, coupeur de velours ou non, ne plante pas des lignes, mais des routes de haricots à la Saint-Georges.

dessin de René Gaudefroy

L’après-midi s’achève, si on reprend encore une heure après le repas, à la lumière d’une lampe à pétrole, on aura fait dix tablées. N’en restera plus que quatre-vingt-dix à couper pour en avoir terminé.

dessin de René Gaudefroy

L’après-midi s’achève, si on reprend encore une heure après le repas, à la lumière d’une lampe à pétrole, on aura fait dix tablées. N’en restera plus que quatre-vingt-dix à couper pour en avoir terminé.

La coupe d’une pièce de velventine nécessite au moins cinquante heures de travail. Un travail où il faut rester concentré. Il ne faut pas rêver quand on coupe, sinon c’est l’accident. Et le moindre est décompté sur le salaire. Ne parlons pas de la pièce qui se fend sur toute sa largeur quand on la tend sur la table avec les gouvions. Bien sûr, c’est toujours dû à un défaut de tissage sur la lisière, et d’ailleurs le patron en convient, mais le travail commencé ne sera pas payé. Les défauts courants dont le coupeur est responsable sont des éraflures lorsque le guide sort de la ligne qu’on est en train de couper pour aller se promener sur les lignes voisines. Le plus grave se produit quand le couteau s’enfonce dans la pièce. Là c’est ch’treu (le trou). Il sera réparé à l’usine par une resarcisseuse (qu’on prononce ressarcisseuse comme susurrer, invraisemblable !…), vieux mot aujourd’hui oublié ; au moyen âge resarciron dit encore en picard érsèrcir pour repriser signifiait réparer, raccommoder.

Au bout de cinq jours, vous aurez presque terminé. Nous voilà samedi. Demain, encore quelques heures d’efforts et vous en aurez fini avec cette pièce. Votre couteau aura parcouru cent soixante kilomètres sur le velours : quatre-vingts vers l’avant pour couper et quatre-vingts vers l’arrière pour revenir prendre la ligne suivante. Les pièces arrivent roulées, mais repartent pliées. Vous plierez donc soigneusement la vôtre et demain matin vous irez la porter à Albert Morel ou à Alfred Derivery. Ce sont les deux messagers (c’est-à-dire qu’ils se chargent du transport des colis entre Ferrières et Amiens). Chacun à ses habitudes et surtout sa clientèle. Suivant l’origine de la pièce, vous la confierez à ch’Tchain ou à Pa Fred. Au retour vous aurez une nouvelle pièce à couper et surtout vous recevrez l’argent gagné pour la précédente. Le patron, que vous n’avez jamais rencontré, aura décompté les malfaçons et ch’Tchain aura prélevé le message, c’est-à-dire le prix du transport aller (pour la pièce coupée) et retour (pour la pièce à couper), soit sept sous. Il vous restera à peine douze francs pour plus de cinquante heures de travail.

. dessin de René Gaudefroy

dessin de René Gaudefroy

On comprend que les maçons choisissent d’aller à la ville, malgré les kilomètres à parcourir, pour y faire un travail mieux payé et moins répétitif !

4/ La fin de la coupe du velours.

L'entre-deux-guerres va voir le déclin de la coupe de velours à domicile. Ainsi, à Ferrières, le nombre de coupeurs ou coupeuses de velours va passer en 30 ans de 114 à 3 ! La raison ? les métiers à tisser ont appris à couper le velours ! Enfin ! pense le fabricant. Pour cela, on a installé une série de molettes qui vont couper les lignes à la sortie du métier à tisser. Le couteau coupait les lignes en s'introduisant dessous, les molettes les coupent en étant, évidemment, placées par dessus. Et par conséquent elles écrasent le velours ; le résultat est moins beau, mais le portefeuille du fabricant s'en porte mieux. Finalement, en 1941 les deux dernières tables à couper seront définitivement abandonnées. Ils restaient alors à Ferrières 3 coupeuses de velours : Marie Paillart, sa sœur Henriette, veuve de Raymond Lecointe, et Raymonde Benoit. Pendant l'Occupation, le charbon est rare ; les tables à couper devenues inutiles sont encombrantes, elles finiront en bois de chauffage.

——————————

Les seuls ouvrages que je connaisse évoquant les détails de la coupe du velours sont les suivants :

1/ Édouard Gand et Edmond Sé́e – Traité de la coupe des velours de coton – Paris, Lacroix, 1866, 187 p.

2/ Gilbert Mortier – Ches copeus d’ v’lours d’Allonvilleouvrage indispensable, mais introuvable – Amiens, CRDP, 1966, 51p.

3/ Chantal de Tourtier-Bonazzi – Ferrières au fil des anstout sur Ferrières, édition hélas épuisée – Abbeville, Paillart, 1987, 235p.

iv les cafés

En 1911 on rélève la présence de 5 débits de boisson. Attention, ce n'est pas l’Assommoir de Zola ! À l’époque, il n’y a pas de radio encore moins de télé, peu de journaux. Le Progrès de la Somme ou le Journal d’Amiens coûtent cher, donc sont rares… Les cafés sont un lieu de rencontre où les nouvelles, bonnes ou mauvaises, vont circuler. On y consomme essentiellement du café. Pas de cidre, on en a à la maison. Pas de bière, elle est encore confinée dans le Nord. Quant au pinard, c’est seulement pendant la guerre 14 que l’État-Major va le populariser en le distribuant largement aux poilus. Outre le café, on y consomme aussi de l’alcool. On boit parfois un geniéfe, mais l’alcool le plus vendu est la fine, sans qu’on connaisse sa provenance, de Champagne ou d’ailleurs. C’est la goutte qu’on ajoute au café pour faire une bistouille. Après la bistouille, et seulement dans les grandes occasions, suivront la rincette, la surrincette, le gloria. Et parfois on terminera, à l’heure du départ, par la déchirante !

cliquez sur l’image !

Examinons d’abord le seul établissement qui ne soit pas sur la route d’Amiens à Sénarpont, c’est le café du Centre. Il est situé dans la rue du château, au numéro 7 de l’actuelle rue de la Libération. En 1911, Emmanuel Sauval et sa femme Eulalie Gourguechon en sont les tenanciers. Leur petite fille Antoinette, qui vit avec ses parents dans la maison voisine, épousera Raphaël Flament en 1920. Plus tard, ils réuniront le café à leur propre habitation pour en faire une ferme exploitée par Raphaël. Celui-ci, de maçon, deviendra ainsi cultivateur. Et le café disparaîtra.

cliquez sur l’image !

Examinons d’abord le seul établissement qui ne soit pas sur la route d’Amiens à Sénarpont, c’est le café du Centre. Il est situé dans la rue du château, au numéro 7 de l’actuelle rue de la Libération. En 1911, Emmanuel Sauval et sa femme Eulalie Gourguechon en sont les tenanciers. Leur petite fille Antoinette, qui vit avec ses parents dans la maison voisine, épousera Raphaël Flament en 1920. Plus tard, ils réuniront le café à leur propre habitation pour en faire une ferme exploitée par Raphaël. Celui-ci, de maçon, deviendra ainsi cultivateur. Et le café disparaîtra.

Le premier bistrot sur la route est au 13 de la rue des quatre Lecointe, en

Lydie serait bien épatée !

1900 route d’Amiens ou route de Sénarpont (ça dépend du sens dans lequel on l'emprunte). La patronne en est Marie Bondelu, épouse d’Arthur Lesert, cultivateur. Ensuite il sera tenu par leur fille Alisma Lesert, qu’on appelle Lydie (c'est son second prénom). Certains la surnommeront plus tard Moustache, à cause de sa lèvre supérieure un peu trop velue. Bizarrement, son mari, Fernand Delannoy, ne sera connu dans le village que sous le nom de Pierre-Lydie. Après la Libération, ce café désaffecté servira de salle de cinéma à des projectionnistes ambulants.

Lydie serait bien épatée !

1900 route d’Amiens ou route de Sénarpont (ça dépend du sens dans lequel on l'emprunte). La patronne en est Marie Bondelu, épouse d’Arthur Lesert, cultivateur. Ensuite il sera tenu par leur fille Alisma Lesert, qu’on appelle Lydie (c'est son second prénom). Certains la surnommeront plus tard Moustache, à cause de sa lèvre supérieure un peu trop velue. Bizarrement, son mari, Fernand Delannoy, ne sera connu dans le village que sous le nom de Pierre-Lydie. Après la Libération, ce café désaffecté servira de salle de cinéma à des projectionnistes ambulants.

cliquez sur l’image !

Sur la droite en allant vers Molliens-Dreuil (alors Molliens-Vidame) on trouve un deuxième troquet, tenu celui-ci par Alcindor Morel et sa femme Irma Demarcy. Le couple et ses six enfants habitent dans un petite maison située juste après le 2 rue Alexandre Paillart. Je connais bien cette maison pour l'avoir habitée aux vacances pendant six années consécutives. Je n'y ai trouvé aucune trace d’un commerce. Par contre, à l’étage, le plancher était usé en deux grandes places ovales sur plus d’un centimètre de profondeur. Il gardait la marque des pieds d’un coupeur ou d’une coupeuse de velours.

cliquez sur l’image !

Sur la droite en allant vers Molliens-Dreuil (alors Molliens-Vidame) on trouve un deuxième troquet, tenu celui-ci par Alcindor Morel et sa femme Irma Demarcy. Le couple et ses six enfants habitent dans un petite maison située juste après le 2 rue Alexandre Paillart. Je connais bien cette maison pour l'avoir habitée aux vacances pendant six années consécutives. Je n'y ai trouvé aucune trace d’un commerce. Par contre, à l’étage, le plancher était usé en deux grandes places ovales sur plus d’un centimètre de profondeur. Il gardait la marque des pieds d’un coupeur ou d’une coupeuse de velours.

Toujours dans la même direction, Alfred Derivery tient un troisième café avec sa femme,

cliquez sur l’image !

Blanche Boette. Il est également messager. Son fils Émile sera employé à la mairie d’Amiens et épousera Armantine Niquet. C’est elle, qui à la mort de Pa fred, son beau-père, prendra en main l’établissement. Il sera alors enrichi, sur le trottoir, d’une

pompe à essence

cliquez sur l’image !

Blanche Boette. Il est également messager. Son fils Émile sera employé à la mairie d’Amiens et épousera Armantine Niquet. C’est elle, qui à la mort de Pa fred, son beau-père, prendra en main l’établissement. Il sera alors enrichi, sur le trottoir, d’une

pompe à essence de marque ESSO

qu’on manœuvrait à la force du poignet. Jacqueline, la fille d’Émile et de Mantine s’occupera du bureau de poste et de sa cabine téléphonique installés au fond de la salle de billard. Après le décès de Mantine, ce café changera plusieurs fois de propriétaire avant de fermer vers 1975.

de marque ESSO

qu’on manœuvrait à la force du poignet. Jacqueline, la fille d’Émile et de Mantine s’occupera du bureau de poste et de sa cabine téléphonique installés au fond de la salle de billard. Après le décès de Mantine, ce café changera plusieurs fois de propriétaire avant de fermer vers 1975.

Passons maintenant au côté gauche de la route de Molliens (ou de Sénarpont si vous préférez…) et signalons d’abord une disparition : Au 5 de la rue Isaïe Lefebvre, on trouve encore, dans les années cinquante, la trace d'une salle de bal avec son plancher qui finit de pourrir. C’est vraisemblablement le débit de boisson tenu, en 1881, par Jean-Louis Lecointe. On n’en trouve trace ni dans le recensement de 1906 ni dans celui de 1911.

cliquez sur l’image !

Deux maisons plus loin, Albert Morel et sa femme Clorinde Lesert tiennent un café. En 1906, ils étaient coupeur et coupeuse de velours. Cinq ans après, les voilà devenus débitants. D’ici peu de temps, Albert deviendra messager. Ils auront deux filles, Rolande et Léone et c’est cette dernière qui leur succédera.

Elle ouvrira alors un petit rayon d’épicerie ; il ne résistera pas à l'avènement des grandes surfaces. Ensuite, l’établissement sera tenu successivement par son fils Michel et sa bru Martine, puis par Marie-Jo, la première épouse d’André Delaitre, plus tard par Jean-Marc Derémy. Ce café, le dernier à survivre, finira à son tour par fermer, après deux ultimes changements de propriétaire.

cliquez sur l’image !

Deux maisons plus loin, Albert Morel et sa femme Clorinde Lesert tiennent un café. En 1906, ils étaient coupeur et coupeuse de velours. Cinq ans après, les voilà devenus débitants. D’ici peu de temps, Albert deviendra messager. Ils auront deux filles, Rolande et Léone et c’est cette dernière qui leur succédera.

Elle ouvrira alors un petit rayon d’épicerie ; il ne résistera pas à l'avènement des grandes surfaces. Ensuite, l’établissement sera tenu successivement par son fils Michel et sa bru Martine, puis par Marie-Jo, la première épouse d’André Delaitre, plus tard par Jean-Marc Derémy. Ce café, le dernier à survivre, finira à son tour par fermer, après deux ultimes changements de propriétaire.

——————————

Et pour vous remercier d’être venu jusqu’ici, terminons, si vous le voulez bien, par une petite histoire.

Dans ce village dont je tairai le nom, il était une cabaretière qu’on appelait Tchote Berthe, et dans sa clientèle il y avait un fermier dont le surnom était Gras Pouchin. C’était d’ailleurs un de ses meilleurs clients et surtout le plus assidu. Il ne restait jamais très longtemps, mais il revenait souvent !

La même scène se renouvelait plusieurs fois par jour. Les acteurs étaient bien rodés : Gras Pouchin entrait, mettait sa casquette sous son bras gauche et se plaçait devant le comptoir. De sous le comptoir, Tchote Berthe sortait un verre et une bouteille de fine. D’un geste adroit, elle emplissait le verre à ras bord, sans en faire déborder une goutte. Gras Pouchin empoignait le verre de la main droite et avalait son contenu d'un seul trait. Le verre reposé sur le comptoir, Gras Pouchin inclinait simplement la tête, vite Tchote Berthe remplissait à nouveau le verre. Il était englouti comme le précédent. La même scène silencieuse pouvait se répéter jusqu’à sept ou huit fois de suite. Puis Gras Pouchin remettait sa casquette et sortait, très digne, sans avoir prononcé un seul mot. Une heure après à peine, il revenait… et c’était reparti pour un tour !

Ce que Gras Pouchin ignorait, c’est que parmi les clients de Tchote Berthe, il avait un statut privilégié. Celle-ci gardait, sous son comptoir, une bouteille spéciale qui lui était reservée. La fine y était soigneusement coupée d’eau. Tchote Berthe, vous n’en doutez pas, agissait de la sorte dans l’unique but de préserver la santé de son meilleur client. Et bien sûr, pour que Gras Pouchin ne soupçonne pas les soins dont il était l’objet, Tchote Berthe lui faisait payer les verres de fine au même prix que les autres clients. D’ailleurs, Gras Pouchin la réglait chaque samedi sans jamais rien vérifier. Cela dura ainsi pendant de nombreuses années.

Un beau jour, ou plutôt une belle nuit, Gras Pouchin mourut, dans son lit et dans son sommeil, d’un banal arrêt cardiaque. Il avait atteint un âge fort avancé, grâce, c’est certain, aux attentions dévouées de Tchote Berthe. Quant à elle, peu de temps après, c’est dans d’atroces souffrances qu’elle décéda… d’une cirrhose. Elle n’avait pourtant jamais bu une goutte d’alcool. Y a vraiment pas de Bon Dieu !

Naturellement, suivant l’expression consacrée, toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé ne peut être que fortuite.

J.P.C.

|

|